开源项目作为技术创新的重要驱动力,正在全球加速科技突破。其降低研发门槛、提升技术透明度与可持续性的特质,已成为推动行业升级的关键引擎。在人工智能、大数据、网络安全等前沿领域,开源技术的广泛应用大幅缩短了技术迭代周期,为科研人员和开发者提供了丰富的工具与资源,有力促进了跨领域的技术交流与合作。

为提升学生的开源贡献意识与工程实践能力,推动学生运用开源技术解决实际问题,网络空间安全学院积极组织学生参与由中央网信办指导、中国网络空间安全协会实施的 “开源安全奖励计划”。该计划不仅搭建起学生与开源社区、企业间的交流平台,更有效促进了科技成果的转化。经过一年的扎实推进,学院共有四个项目斩获三等奖,以下是获奖同学的优秀开源案例。

常科:国产机器学习框架Mindspore社区共建

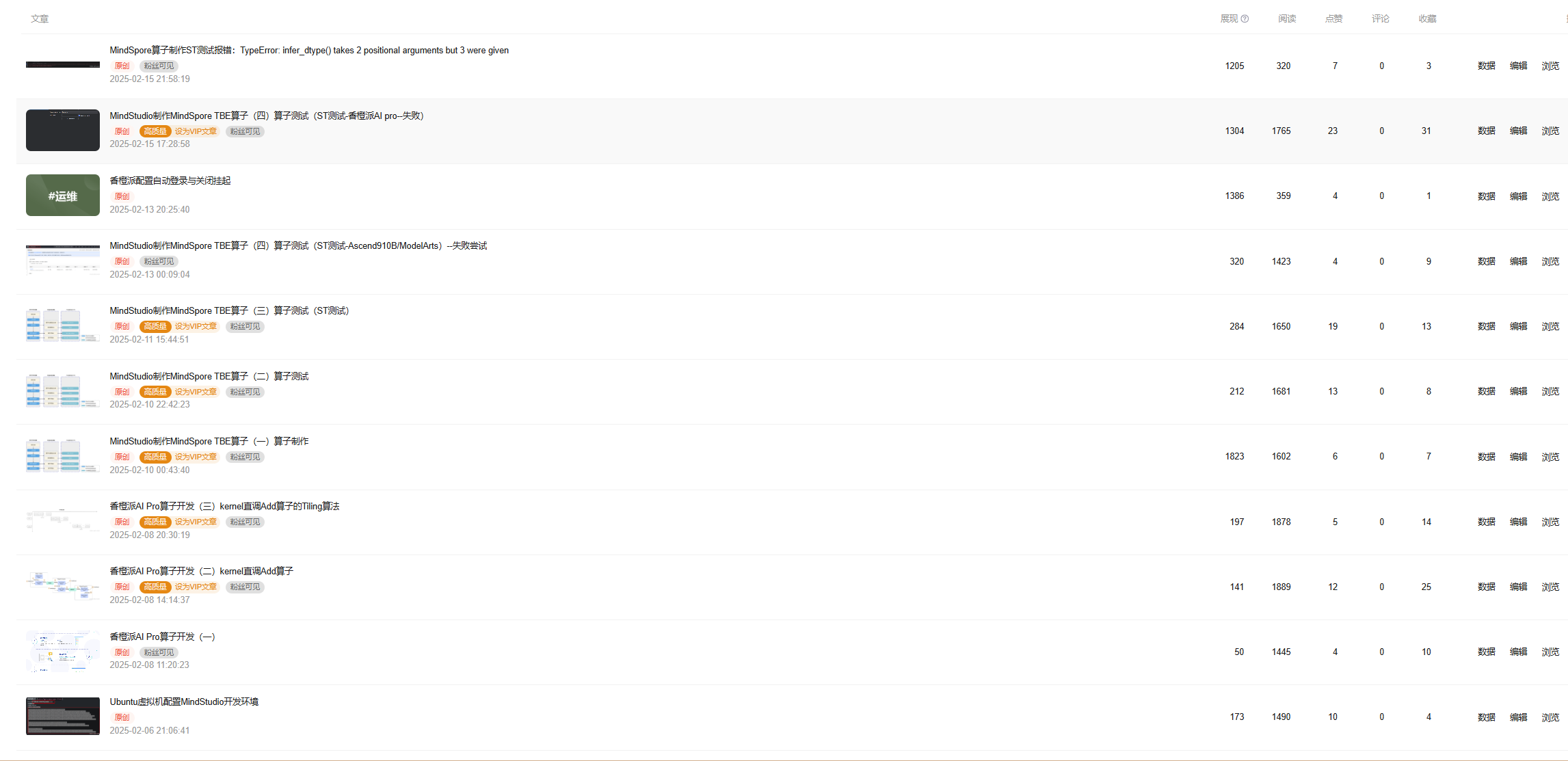

在刘吉强、王健老师的指导下,常科同学围绕“国内开源社区赛道”,以“问题发现—代码协作—实践沉淀—内容扩散”为主线推进:在工具链与文档两个关键触点上提出并跟进问题,问题治理侧围绕工具链稳定性与文档可达性提出并推进多个Issue,对应开发与学习路径的关键风险点;内容侧累计输出28篇实操文章,主题高度聚焦“安装/部署/适配/测试/实践”,在核心垂直社区 + 泛开发者平台实现双通道触达,整体阅读量超1.7万次,形成“问题—实践—沉淀”的知识闭环:一方面降低环境误配与文档缺失引发的使用风险,另一方面用体系化的可复现内容降低新手上手门槛,呈现出数据清晰、链路完整、影响可扩散的成果特征。

图1 开源社区文章阅读量截图

李佳骏:基于MQTT通信的失物招领小程序

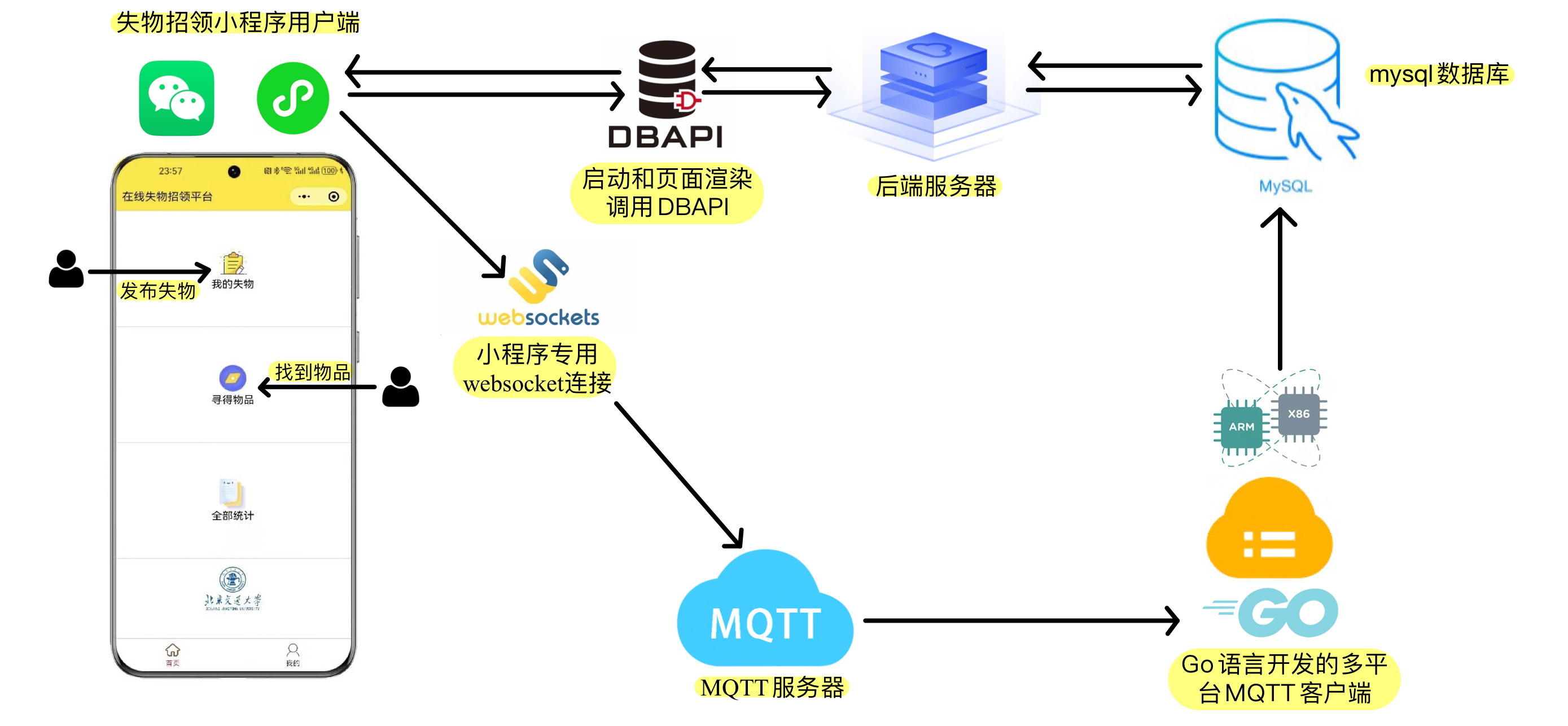

在彭双和老师指导下,李佳骏同学开发了基于MQTT协议的失物招领系统。针对校园物品丢失找回场景,传统失物招领处耗费人力资源、信息传递慢,该项目搭建系统化解决方案:以校园为单位,让所有用户设备连接内网低功耗MQTT服务器,利用 MQTT协议高效传递物品丢失与找回信息,大幅降低信息传输时间及人财物成本。设备间的MQTT通信客户端用 GO 语言重新设计,解决高并发并保证性能,通过交叉编译支持 arm 芯片低功耗设备。前端为微信小程序,入口便捷、简单易用;后端采用 GO 技术栈,接入数据库存储用户信息。MQTT 的发布订阅模式适配及时通信需求,资源消耗低,创新性解决了传统方式的痛点难点。

Github链接:https://github.com/JJLi0427/MQTT_LostFind_WXAPP

图2 失物招领系统架构图

俞贤皓:基于“我的世界”游戏的人工智能平台

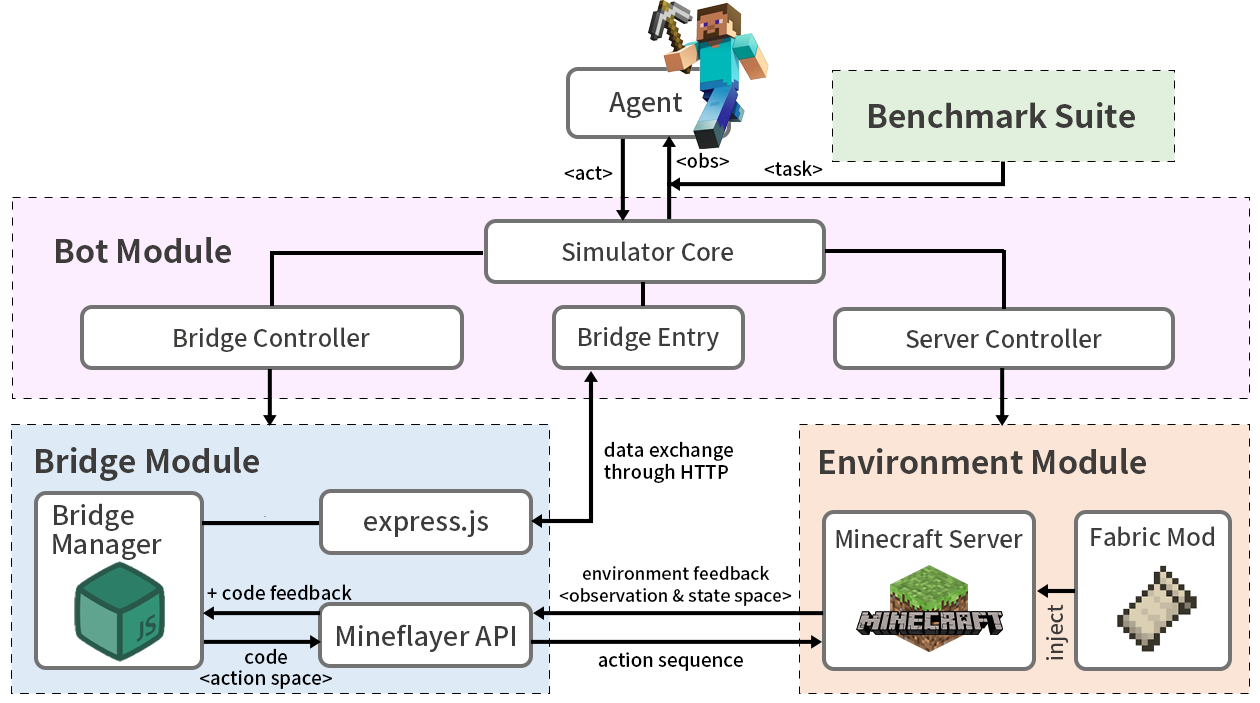

在韩文娟老师的指导下,俞贤皓同学与团队其他成员合作搭建了一个基于“我的世界”游戏的人工智能平台MineLand。首先,MineLand提供了一个Python库,支持智能体通过函数接口控制虚拟角色。智能体可以通过接口获取环境信息、视觉信息、听觉信息;也可以通过代码来控制虚拟角色的行为;MineLand支持最多64个智能体同时运行。其次,MineLand在平台内提供了一系列的评估套件和任务,并提出了两类全新的任务类型,用于评价和测试智能体的能力。此外,MineLand也实现了一个基于大语言模型和视觉语言模型的智能体,能够在虚拟环境中从零获取钻石等高级资源,支持中断、一心多用、分析视觉数据等功能。目前,该项目及其子组件已经开源,被许多智能体与“我的世界”自动化开发者使用。

Github链接:https://github.com/cocacola-lab/MineLand

图3 MineLand平台架构图

章偲轶:基于Neovim与Lua的个性化集成开发环境

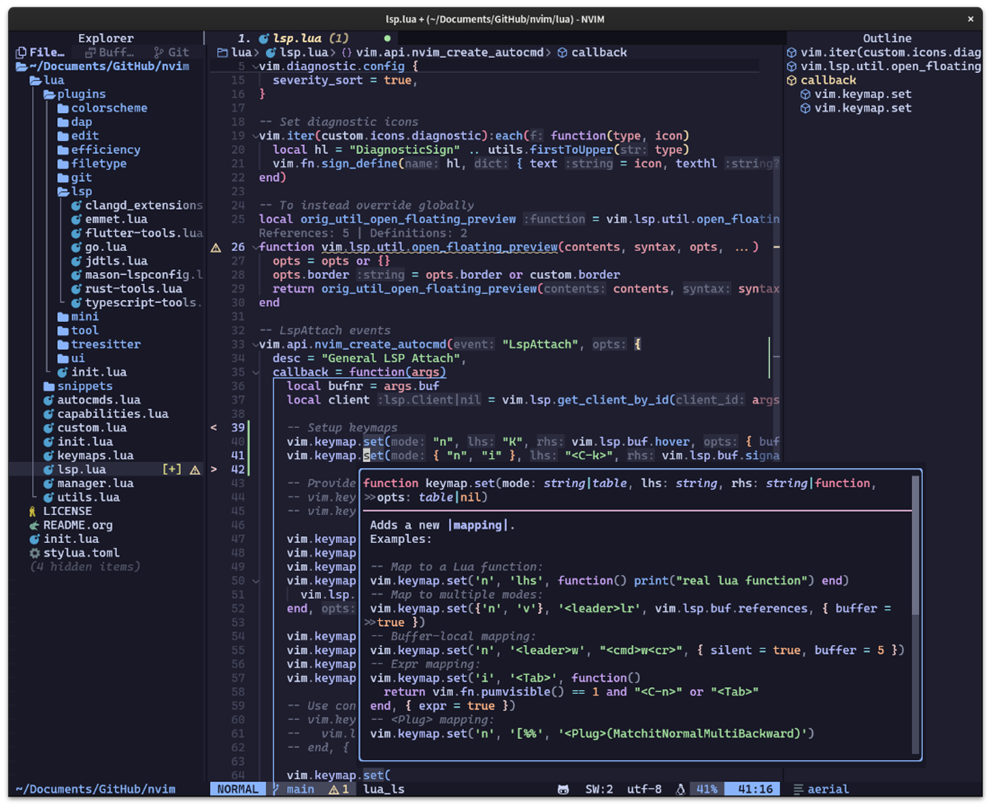

在张顺利老师的指导下,章偲轶同学开发了面向日常编码、调试与项目协作的一体化Neovim发行版。它以Lua为核心实现,开箱即用地提供现代化界面与高效工作流:LSP驱动的智能补全支持模糊匹配与文档侧栏,还可叠加AI预测补全,体验直追主流编辑器。除编辑能力外,项目还内置基于DAP调试以及与Git 版本控制的无缝衔接,让开发从“编写—调试—维护”形成闭环。跨平台支持 Linux/macOS/Windows,模块化架构清晰、易扩展,便于二次开发与功能复用。项目持续活跃并获得社区正向反馈,目前在 GitHub 收获 158 star、16 fork,拥有稳定增量的用户。更具价值的是,项目内生的一些自研功能,例如基于LSP的代码折叠方案以及内联补全,已被上游Neovim主仓库接纳并分别随0.11和0.12版本面向所有用户发布,显著改善官方折叠体验与补全支持。这意味着项目成果不仅服务于自身用户,也反哺了核心生态,形成“实践—沉淀—上游合并”的良性循环。

Github链接:https://github.com/ofseed/nvim

图4 Neovim发行版开发环境